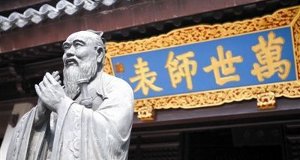

《史记》曰: 孔子生鲁昌平乡陬 (音周)邑(现山东省曲阜市南辛镇鲁源村),其先宋人也。鲁襄公二十二年而孔子生(公元前551年9曰28日)。孔子之时,周室微,而礼乐废,《诗》《书》缺。追述三代之礼,序《书传》(书,类似于收集书目的书)。上纪唐虞(唐尧和虞舜的合成)之际,下至秦缪,编次其事,曰“夏礼吾能言之,杞(杞国,夏的后裔)不足征也(杞国留下的资料匮乏不足);殷礼吾能言之,宋不足征也(宋,商的后裔。上述两句说明孔子虽然了解夏周两朝的礼,但是能找到的参考文献记录很少或者缺乏说服力)。足,则吾能征之矣(严谨的治学态度,只有证据充足的材料才会被引用)。”观殷夏所损益,曰“后虽百世可知也,以一文一质(文,文字;质朴,内在的东西。引申为外在的形式和内在的本质),周监(监,视;观察)二代,郁郁乎(茂盛的样子)文哉。吾从周。(周吸取了夏商的经验并借鉴其教训,礼已经很丰富了。孔子生活的年代之前,只有夏商周三朝,所以孔子认为周是最先进的,也是最值得学习的。如果把这个认为孔子是复古主义者,而且还希望和孔子一样“从周”就有些违背孔子本意了。本意是要借鉴历代历史的教训,而不是要过了几百上千年还要幻想回到周朝。又如刻舟求剑,孔子在剑落到河里的时候,有人在船上画了一个记号,等时间之舟行驶一段时间后,希望还从上次的记号上找到老师的宝剑。这种行为就有些呆板愚昧了。)故《书传》,《礼记》子孔氏。孔子语鲁太师:“乐其可之也,始作,翕(音希,盛)如;纵之,纯如。皦如,绎如也,以成(语,告也。大师,乐官名。时音乐废缺,故孔子教之。翕,合也。从,放也。纯,和也。皦,明也。绎,相续不绝也。成,乐之一终也。谢氏曰:“五音六律不具,不足以为乐。翕如,言其合也。五音合矣,清浊高下,如五味之相济而后和,故曰纯如。合而和矣,欲其无相夺伦,故曰皦如,然岂宫自宫而商自商乎?不相反而相连,如贯珠可也,故曰绎如也,以成)。”“吾自卫反鲁,然后乐正,《雅颂》各得其所。(为什么说卫国的乐好?)”古者《诗》三千余篇,及至孔子去其重,取可施于礼义。上采契后稷(契,后稷),中述殷周之盛。至幽厉之缺,始于衽席(衽,音任。睡觉的席子,引申为男女色欲之事。幽厉两王皆因残暴终欲留名)。故曰“关雎”之乱,以为风始,《鹿鸣》为《小雅》始,《文王》为《大雅》始,《清庙》为《颂》始。三百五篇,孔子皆弦歌之,以求合《韶》《武》《雅》《颂》之音。礼乐自此可得而述,以备王道,成六艺。孔子晚而喜《易》,序《彖(音团,四声。易经中用来解释卦意的文字)》《系》,《象》,《说卦》,《文言》。读《易》韦编三绝,曰:“假我数年,若是,我于《易》则彬彬(彬彬,形容文质兼备)矣。”孔子以《诗》《书》《礼》《乐》教,弟子盖三千焉。身通六艺者,七十有二人。(三千弟子,仅仅有七十二人通六艺,我认为一与教育的方式(弟子再教弟子,授课方式)有关,二与课程的难易程度有关。三千人,应该是学校历届的学生总数。)其于乡党,恂恂(谦虚有礼)似不能言者。其于宗庙朝廷,辩辩言,唯谨尔。朝,与上大夫言,誾誾(音吟,和悦而正直地争辩)如也;与下大夫言,侃侃如也。入公门,鞠躬如也;趋进(小步疾行而前,表示敬意的一种动作),翼如也;君召使傧(接待使者),色勃如也(脸色变得严肃恭谨);君命召,不俟(音四,等待)驾行矣。(君王一有召见,连驾行都不等待就出发。)鱼馁,肉败,割不正,不食;席不正,不坐。食于有丧者之侧,未尝饱也。是日哭,则不歌。见齐衰瞽者(齐衰,丧服;瞽,盲人),虽童子必变(脸色变化,以表示同情。我认为这点有些文大于质了,表达同情不一定非要“必”变脸色。尊重比同情更重要。没有表情也是一种尊重)。“三人行,必得我师。”“德之不修,学之不讲;闻义不能徙,不善不能改;是吾忧也。(忧自己,还是忧其他人,还是所有人?)”使人歌,善,则使复之,然后和之。子不语怪力乱神。乃因史记,作《春秋》,上至隐公,下讫哀公十四年,十二公。据鲁,亲周,故殷,运之三代,(以鲁国为记述的中心,尊封周为正统,参酌了殷商的旧制,推而上承三代的法统。),约其文辞而指博。故吴楚之君自称王,而《春秋》贬之曰“子”。践土(晋文公在践土给周朝天子修了一座行宫)之会,实召周天子,而《春秋》讳之曰“天王狩于河阳。”(孔子认为杞宋资料不足,不能参考,只有充分正确的资料才能运用;而他在《春秋》中采用“讳”的方式记录历史,是不是也会给后人带来很多困扰呢?与严谨求学相比,君王礼治更为重要吗?)推此类以绳当世。贬损之意,后有王者举而开之,《春秋》之义行,则天下乱臣贼子惧焉。孔子年七十三,以鲁哀公十六年四月已丑年(前479年4月11日)卒。

(音周)邑(现山东省曲阜市南辛镇鲁源村),其先宋人也。鲁襄公二十二年而孔子生(公元前551年9曰28日)。孔子之时,周室微,而礼乐废,《诗》《书》缺。追述三代之礼,序《书传》(书,类似于收集书目的书)。上纪唐虞(唐尧和虞舜的合成)之际,下至秦缪,编次其事,曰“夏礼吾能言之,杞(杞国,夏的后裔)不足征也(杞国留下的资料匮乏不足);殷礼吾能言之,宋不足征也(宋,商的后裔。上述两句说明孔子虽然了解夏周两朝的礼,但是能找到的参考文献记录很少或者缺乏说服力)。足,则吾能征之矣(严谨的治学态度,只有证据充足的材料才会被引用)。”观殷夏所损益,曰“后虽百世可知也,以一文一质(文,文字;质朴,内在的东西。引申为外在的形式和内在的本质),周监(监,视;观察)二代,郁郁乎(茂盛的样子)文哉。吾从周。(周吸取了夏商的经验并借鉴其教训,礼已经很丰富了。孔子生活的年代之前,只有夏商周三朝,所以孔子认为周是最先进的,也是最值得学习的。如果把这个认为孔子是复古主义者,而且还希望和孔子一样“从周”就有些违背孔子本意了。本意是要借鉴历代历史的教训,而不是要过了几百上千年还要幻想回到周朝。又如刻舟求剑,孔子在剑落到河里的时候,有人在船上画了一个记号,等时间之舟行驶一段时间后,希望还从上次的记号上找到老师的宝剑。这种行为就有些呆板愚昧了。)故《书传》,《礼记》子孔氏。孔子语鲁太师:“乐其可之也,始作,翕(音希,盛)如;纵之,纯如。皦如,绎如也,以成(语,告也。大师,乐官名。时音乐废缺,故孔子教之。翕,合也。从,放也。纯,和也。皦,明也。绎,相续不绝也。成,乐之一终也。谢氏曰:“五音六律不具,不足以为乐。翕如,言其合也。五音合矣,清浊高下,如五味之相济而后和,故曰纯如。合而和矣,欲其无相夺伦,故曰皦如,然岂宫自宫而商自商乎?不相反而相连,如贯珠可也,故曰绎如也,以成)。”“吾自卫反鲁,然后乐正,《雅颂》各得其所。(为什么说卫国的乐好?)”古者《诗》三千余篇,及至孔子去其重,取可施于礼义。上采契后稷(契,后稷),中述殷周之盛。至幽厉之缺,始于衽席(衽,音任。睡觉的席子,引申为男女色欲之事。幽厉两王皆因残暴终欲留名)。故曰“关雎”之乱,以为风始,《鹿鸣》为《小雅》始,《文王》为《大雅》始,《清庙》为《颂》始。三百五篇,孔子皆弦歌之,以求合《韶》《武》《雅》《颂》之音。礼乐自此可得而述,以备王道,成六艺。孔子晚而喜《易》,序《彖(音团,四声。易经中用来解释卦意的文字)》《系》,《象》,《说卦》,《文言》。读《易》韦编三绝,曰:“假我数年,若是,我于《易》则彬彬(彬彬,形容文质兼备)矣。”孔子以《诗》《书》《礼》《乐》教,弟子盖三千焉。身通六艺者,七十有二人。(三千弟子,仅仅有七十二人通六艺,我认为一与教育的方式(弟子再教弟子,授课方式)有关,二与课程的难易程度有关。三千人,应该是学校历届的学生总数。)其于乡党,恂恂(谦虚有礼)似不能言者。其于宗庙朝廷,辩辩言,唯谨尔。朝,与上大夫言,誾誾(音吟,和悦而正直地争辩)如也;与下大夫言,侃侃如也。入公门,鞠躬如也;趋进(小步疾行而前,表示敬意的一种动作),翼如也;君召使傧(接待使者),色勃如也(脸色变得严肃恭谨);君命召,不俟(音四,等待)驾行矣。(君王一有召见,连驾行都不等待就出发。)鱼馁,肉败,割不正,不食;席不正,不坐。食于有丧者之侧,未尝饱也。是日哭,则不歌。见齐衰瞽者(齐衰,丧服;瞽,盲人),虽童子必变(脸色变化,以表示同情。我认为这点有些文大于质了,表达同情不一定非要“必”变脸色。尊重比同情更重要。没有表情也是一种尊重)。“三人行,必得我师。”“德之不修,学之不讲;闻义不能徙,不善不能改;是吾忧也。(忧自己,还是忧其他人,还是所有人?)”使人歌,善,则使复之,然后和之。子不语怪力乱神。乃因史记,作《春秋》,上至隐公,下讫哀公十四年,十二公。据鲁,亲周,故殷,运之三代,(以鲁国为记述的中心,尊封周为正统,参酌了殷商的旧制,推而上承三代的法统。),约其文辞而指博。故吴楚之君自称王,而《春秋》贬之曰“子”。践土(晋文公在践土给周朝天子修了一座行宫)之会,实召周天子,而《春秋》讳之曰“天王狩于河阳。”(孔子认为杞宋资料不足,不能参考,只有充分正确的资料才能运用;而他在《春秋》中采用“讳”的方式记录历史,是不是也会给后人带来很多困扰呢?与严谨求学相比,君王礼治更为重要吗?)推此类以绳当世。贬损之意,后有王者举而开之,《春秋》之义行,则天下乱臣贼子惧焉。孔子年七十三,以鲁哀公十六年四月已丑年(前479年4月11日)卒。

《国语.楚语下》中观射父 有这样一番关于祭祀的言论:“祀所以昭孝息民,抚国家,定百姓也,不可以已(已,停止。学不可以已)。夫民气纵(纵,放任不加约束)则底(我将底理解为不求上进),底则滞,滞久而不震(震,有生气;不震,缺乏生机),生乃不殖(生,庶民;社会缺乏发展的动力),其用不从,其生不殖,不可以封(不遵守命令,不去耕作,不能靠这些人来祭祀)。(评论,是谁在纵民气?观射夫省略了主语:各国的君王。他这段话认为祭祀是无法从底层庶民来进行的,比如从上,即由“君主”们推行。)是以古者先王日祭,月享(韦昭注:日祭於祖、考,月荐於曾、高。),时类(四时因特别事故而举行的祭祀,告以事类曰类),岁祀(每年在一定的时间祭祀)。诸侯舍日,卿大夫舍月,士庶人舍时。(诸侯/卿大夫/士庶人祭祀的时间频率不同)天子遍祀群神品物,诸侯祀天地三辰及其土之山川,卿大夫祀其礼,士庶人不过其祖。(天子是大祭司)日月会于龙[豕尨]([豕尨]音斗或筑?龙尾,龍尾也。谓周(朝)十二月、夏(朝)十月,日月合辰于尾上),土气含收,天明昌作,百嘉备舍,群神频行,国于是乎蒸尝,家于是乎尝祀。(整个国家都要准备冬祭,蒸,冬祭,尝,尝百物;每个家庭要准备各类祭祀用的物品)。百姓夫妇,择其令辰,丰其牺牲,敬其粢盛,絮其粪除,慎其采服,禋(诚心祭祀)其酒醴,帅其子姓,从其时享,虔其宗祝,道其顺辞,以昭祀其先祖。(两千多年后的今天,观射父所说的这些百姓祭祀行为没有发生大的改变。人们还是帅其子姓,从其时享,虔其宗祝,道其顺辞。不管中国人信不信神,信何种神灵,祭祀祈福成为一种习惯。这个古老的共同习惯也是整个民族强大凝聚力的重要部分。)肃肃济济(非常严肃),如或临之。于是乎合其州乡朋友婚姻,比尔兄弟亲戚;于是乎弭其百苛,殄其谗愿,合其嘉好,结其亲昵,亿其上下,以申固其姓(祭祀也是家族的大聚会,要解决宗族的矛盾,安排后辈的婚姻,目的是家族的团结和兴旺;我觉得中国人的过年也有类似于此的行为和目的,并不单单说思乡二字可以带过的。)上所以教民虔也,下所以昭事上也。天子禘(音帝,在宗庙的祭祀活动)郊之事,必自射其牲(牛),王后必自舂其粢。诸侯宗庙之事,必自射牛刲(音亏,割杀)羊击豕(音事,猪),夫人比自舂其盛。况其下之人,其谁不敢战战兢兢,以事百神。天子亲舂禘郊之盛,王后亲缲(音桥,做衣服边或带子时藏着针脚的缝法)其服。自公以下,至于庶人,其谁不敢齐肃恭敬,致力于神。民所以摄固者也,若之何其舍之也。(统治因为祭祀而被巩固了,若能达到这样的效果,怎能不重视或舍弃呢?)”

有这样一番关于祭祀的言论:“祀所以昭孝息民,抚国家,定百姓也,不可以已(已,停止。学不可以已)。夫民气纵(纵,放任不加约束)则底(我将底理解为不求上进),底则滞,滞久而不震(震,有生气;不震,缺乏生机),生乃不殖(生,庶民;社会缺乏发展的动力),其用不从,其生不殖,不可以封(不遵守命令,不去耕作,不能靠这些人来祭祀)。(评论,是谁在纵民气?观射夫省略了主语:各国的君王。他这段话认为祭祀是无法从底层庶民来进行的,比如从上,即由“君主”们推行。)是以古者先王日祭,月享(韦昭注:日祭於祖、考,月荐於曾、高。),时类(四时因特别事故而举行的祭祀,告以事类曰类),岁祀(每年在一定的时间祭祀)。诸侯舍日,卿大夫舍月,士庶人舍时。(诸侯/卿大夫/士庶人祭祀的时间频率不同)天子遍祀群神品物,诸侯祀天地三辰及其土之山川,卿大夫祀其礼,士庶人不过其祖。(天子是大祭司)日月会于龙[豕尨]([豕尨]音斗或筑?龙尾,龍尾也。谓周(朝)十二月、夏(朝)十月,日月合辰于尾上),土气含收,天明昌作,百嘉备舍,群神频行,国于是乎蒸尝,家于是乎尝祀。(整个国家都要准备冬祭,蒸,冬祭,尝,尝百物;每个家庭要准备各类祭祀用的物品)。百姓夫妇,择其令辰,丰其牺牲,敬其粢盛,絮其粪除,慎其采服,禋(诚心祭祀)其酒醴,帅其子姓,从其时享,虔其宗祝,道其顺辞,以昭祀其先祖。(两千多年后的今天,观射父所说的这些百姓祭祀行为没有发生大的改变。人们还是帅其子姓,从其时享,虔其宗祝,道其顺辞。不管中国人信不信神,信何种神灵,祭祀祈福成为一种习惯。这个古老的共同习惯也是整个民族强大凝聚力的重要部分。)肃肃济济(非常严肃),如或临之。于是乎合其州乡朋友婚姻,比尔兄弟亲戚;于是乎弭其百苛,殄其谗愿,合其嘉好,结其亲昵,亿其上下,以申固其姓(祭祀也是家族的大聚会,要解决宗族的矛盾,安排后辈的婚姻,目的是家族的团结和兴旺;我觉得中国人的过年也有类似于此的行为和目的,并不单单说思乡二字可以带过的。)上所以教民虔也,下所以昭事上也。天子禘(音帝,在宗庙的祭祀活动)郊之事,必自射其牲(牛),王后必自舂其粢。诸侯宗庙之事,必自射牛刲(音亏,割杀)羊击豕(音事,猪),夫人比自舂其盛。况其下之人,其谁不敢战战兢兢,以事百神。天子亲舂禘郊之盛,王后亲缲(音桥,做衣服边或带子时藏着针脚的缝法)其服。自公以下,至于庶人,其谁不敢齐肃恭敬,致力于神。民所以摄固者也,若之何其舍之也。(统治因为祭祀而被巩固了,若能达到这样的效果,怎能不重视或舍弃呢?)”

叔向和子产是春秋时期两位有名的大夫 。叔向是晋国人,以正直和才识著名于世(孔子曰:叔向,古之遗直也);子产是郑国人,其执政期间,改革内政,慎修外交,极受郑国百姓爱戴。后世对子产评价甚高,将他视为中国历史上宰相的典范,清朝的王源更推许他为“春秋第一人”。公元前536年三月,子产将郑国的刑法铸造在鼎上,这是中国第一部成文的法律。叔向听闻此事后给子产修书一封,他认为子产的行为将使得“礼”趋于消亡并使得“民之有争心也”。“昔先王议事以制,不为刑辟(辟,指夏商周三代的刑法),惧民之有争心也,犹不可禁御。是故闲之以义,纠之以政,行之以礼,守之以信,奉之以仁。制为禄位以劝其从,严断刑罚以威其淫。惧其未也,故悔之以忠,耸之以行,教之以务,使之以和,临之以敬,莅之以强,断之以刚。犹求圣哲之上,明察之官,忠信之长,慈惠之师,民于是乎可任使也,而不生祸乱。民知有辟,则不忌于上,并有争心,以征于书,而侥幸以成之,弗可为矣。夏有乱政而作禹刑,商有乱政而作汤刑,周有乱政而作九刑。三辟之兴,皆叔世也。今吾子相郑国,作封洫(洫音序;封洫,区分田界的水沟。封,疆也。洫,沟也),立谤政,制参辟,铸刑书,将以靖(靖,治也)民,不亦难乎?《诗》曰:‘仪式刑文王之德,日靖四方。’又曰:‘仪刑文王,万邦作孚。’如是,何辟之有?民知争端矣,将弃礼而徵于书。锥刀之末,将尽争之。乱狱滋丰,贿赂并行,终子之世,郑其败乎!”叔向认为要用道德来教导和约束人们的日常行为,而不是施以具体的刑法,并且认为要效法文王,以实现“万邦作孚(信服)”。子产的回复比较有趣“若吾子之言,侨(子产名侨)不才,不能及子孙。吾以救世也。既不承命,敢忘大惠。”表明不同意叔向的观点,或许认为叔向的观点较为保守,不能适应时代的变化。为了表明敬重和感谢叔向,所以在回复中谦言自己能力有限,只能顾及现在局面。叔向和子产这番关于“礼”和“刑”的讨论,说明春秋时期的“礼”无法解决社会的所有问题,法律的重要性逐渐被人们所认识。

。叔向是晋国人,以正直和才识著名于世(孔子曰:叔向,古之遗直也);子产是郑国人,其执政期间,改革内政,慎修外交,极受郑国百姓爱戴。后世对子产评价甚高,将他视为中国历史上宰相的典范,清朝的王源更推许他为“春秋第一人”。公元前536年三月,子产将郑国的刑法铸造在鼎上,这是中国第一部成文的法律。叔向听闻此事后给子产修书一封,他认为子产的行为将使得“礼”趋于消亡并使得“民之有争心也”。“昔先王议事以制,不为刑辟(辟,指夏商周三代的刑法),惧民之有争心也,犹不可禁御。是故闲之以义,纠之以政,行之以礼,守之以信,奉之以仁。制为禄位以劝其从,严断刑罚以威其淫。惧其未也,故悔之以忠,耸之以行,教之以务,使之以和,临之以敬,莅之以强,断之以刚。犹求圣哲之上,明察之官,忠信之长,慈惠之师,民于是乎可任使也,而不生祸乱。民知有辟,则不忌于上,并有争心,以征于书,而侥幸以成之,弗可为矣。夏有乱政而作禹刑,商有乱政而作汤刑,周有乱政而作九刑。三辟之兴,皆叔世也。今吾子相郑国,作封洫(洫音序;封洫,区分田界的水沟。封,疆也。洫,沟也),立谤政,制参辟,铸刑书,将以靖(靖,治也)民,不亦难乎?《诗》曰:‘仪式刑文王之德,日靖四方。’又曰:‘仪刑文王,万邦作孚。’如是,何辟之有?民知争端矣,将弃礼而徵于书。锥刀之末,将尽争之。乱狱滋丰,贿赂并行,终子之世,郑其败乎!”叔向认为要用道德来教导和约束人们的日常行为,而不是施以具体的刑法,并且认为要效法文王,以实现“万邦作孚(信服)”。子产的回复比较有趣“若吾子之言,侨(子产名侨)不才,不能及子孙。吾以救世也。既不承命,敢忘大惠。”表明不同意叔向的观点,或许认为叔向的观点较为保守,不能适应时代的变化。为了表明敬重和感谢叔向,所以在回复中谦言自己能力有限,只能顾及现在局面。叔向和子产这番关于“礼”和“刑”的讨论,说明春秋时期的“礼”无法解决社会的所有问题,法律的重要性逐渐被人们所认识。

子产的继任者子太叔更进一步阐释了上述两者的关系。他认为“礼”是天地间规则的体现方式,而刑罚就是这些方式之一。这个观点更有广度和弹性。《左传》昭公二十五年,子太叔见赵简子,简子问揖让周旋之礼焉。对曰:“是仪也,非礼也。”简子曰:“敢问何谓礼?”对曰:“吉也闻诸先大夫子产曰:‘夫礼,天之经也。地之义也,民之行也。’天地之经,而民实则之。则天之明,因地之性,生其六气,用其五行。气为五味,发为五色,章为五声,淫则昏乱,民失其性。是故为礼以奉之:为六畜、五牲、三犠,以奉五味;为九文、六采、五章,以奉五色;为九歌、八风、七音、六律,以奉五声;为君臣、上下,以则地义;为夫妇、外内,以经二物;为父子、兄弟、姑姊、甥舅、昏媾、姻亚,以象天明,为政事、庸力、行务,以从四时;为刑罚、威狱,使民畏忌,以类其震曜杀戮;为温慈、惠和,以效天之生殖长育。民有好、恶、喜、怒、哀、乐,生于六气。是故审则宜类,以制六志。哀有哭泣,乐有歌舞,喜有施舍,怒有战斗;喜生于好,怒生于恶。是故审行信令,祸福赏罚,以制死生。生,好物也;死,恶物也;好物,乐也;恶物,哀也。哀乐不失,乃能协于天地之性,是以长久。”简子曰:“甚哉,礼之大也!”对曰:“礼,上下之纪,天地之经纬也,民之所以生也,是以先王尚之。故人之能自曲直以赴礼者,谓之成人。大,不亦宜乎?”简子曰:“鞅也请终身守此言也。”简子是赵鞅,赵氏孤儿赵武的孙子。子太叔认为“礼”是天经和地义,将刑罚“类其震曜”归为其中一种,比拟为自然现象中的雷霆。“礼”的解释也反映人们对自然规律的长期观察,和对天地万物的敬畏之情。顺应自然,才能生存。这种观点不仅被应用在日常生活中,而且在社会伦理和结构中,中国的古人们很早就认识并应用了。

礼乐政刑之起源及其功用者 ,《左传》桓公二年,臧哀伯(臧孙达,姬姓,臧孙氏。臧孙氏,春秋时期鲁国卿大夫家族,是鲁孝公的后代,春秋前期在鲁国的重要性仅次于三桓)曰“君子者将昭德塞违(孔颖达疏:昭德,谓昭明善德,使德益彰闻也;塞违,谓闭塞违邪,使违命止息也。),以临照(本谓天日之照耀。多喻指君王的仪范或恩德。)百官,犹惧或是失之。故昭令德以示子孙。是以清庙(古代的太庙)茅屋,大路越席(大路是天子祭天时乘的车,越席即蒲席;康熙字典解释-注:大路,玉路,祀天车也。疏: 路训大也。君之所在,以大为号,门曰路门,寝曰路寝,车曰路车),大羹不致(此处应该说君王饮食节俭),粢(音资,谷物)食(粢食,古代祭祀时用的以黍、稷所作的饭食)不凿(不凿, 谷未精舂),昭其俭也。衮冕黻珽(衮,音滚,皇帝的礼服;黻,音福,礼服上黑色与青色相间的花纹;珽,音挺,玉笏(笏,音胡),带裳幅舄(裳,音常,古代指遮蔽下体的衣裙;幅,布的宽度;舄,音戏,鞋子),衡紞紘綖(紞,音胆,古时冠冕上用来系瑱(音天/四声,美玉)的带子;紘,系在下颌的带子;綖,音延,覆盖在帽子上的装饰物),昭其度也。藻率鞞鞛(藻率,古代便于附着圭、璋等玉器的装饰用的垫子。用皮革制成,上面画杂彩花;鞞,音饼,鞛,音甭,刀鞘上的装饰),鞶厉游缨(鞶,音盘,鞶厉,束腰的革带及其下垂部分。鞶,绅带也;一名大带。厉,大带之垂者),昭其数也。火龙黼黻(黼,音府,古代礼服上所绣的半白半黑的花纹。黼黻,绣有花纹的华美衣服),昭其文也。五色比象(五色,青、黄、赤、白、黑五色;比象,同比像,比拟),昭其物也。锡鸾和玲(玲,形容玉碰击的声音),昭其声也。三辰(日月星)旂旗(旂,音旗。有铃铛的旗子),昭其明也。夫德俭而有度,登降有数,文物以纪之,声明以发之,以临照百官,百官于是乎戒惧,而不敢易纪律。”礼乐的起源是君王要“昭德塞违”,使百官“戒惧而不敢易纪律”。我认为上述物品之繁多,而还称之为“俭”,可能是这样的意思:如果礼数单一或少数,无法反映复杂多变的重要性,而且即便有分别,也不明显;为了有显著的效果,增加繁多的种类和规定详细的要求,使得礼仪被认为是重要的。其主要作用,还是想办法使得君王纲纪的礼法根植于百官和庶民心中。其后,臧哀伯针对鲁桓公将宋国取得原属郜国的传国大鼎放进太庙继续进谏曰“今灭德立违,而置其赂器于大庙,以明示百官。百官象之,其又何诛焉?国家之败,由官邪也。官之失德,宠赂章也。郜鼎在庙,章孰甚焉!武王克商,迁九鼎于雒邑,义士犹或非之,而况将昭违乱之赂器于大庙,其若之何!”言下之意还是君王须为百官榜样,一旦“灭德立违”,而“百官象之”,那么就会出现问题。这和“君”“师”的身份是相呼应的。

,《左传》桓公二年,臧哀伯(臧孙达,姬姓,臧孙氏。臧孙氏,春秋时期鲁国卿大夫家族,是鲁孝公的后代,春秋前期在鲁国的重要性仅次于三桓)曰“君子者将昭德塞违(孔颖达疏:昭德,谓昭明善德,使德益彰闻也;塞违,谓闭塞违邪,使违命止息也。),以临照(本谓天日之照耀。多喻指君王的仪范或恩德。)百官,犹惧或是失之。故昭令德以示子孙。是以清庙(古代的太庙)茅屋,大路越席(大路是天子祭天时乘的车,越席即蒲席;康熙字典解释-注:大路,玉路,祀天车也。疏: 路训大也。君之所在,以大为号,门曰路门,寝曰路寝,车曰路车),大羹不致(此处应该说君王饮食节俭),粢(音资,谷物)食(粢食,古代祭祀时用的以黍、稷所作的饭食)不凿(不凿, 谷未精舂),昭其俭也。衮冕黻珽(衮,音滚,皇帝的礼服;黻,音福,礼服上黑色与青色相间的花纹;珽,音挺,玉笏(笏,音胡),带裳幅舄(裳,音常,古代指遮蔽下体的衣裙;幅,布的宽度;舄,音戏,鞋子),衡紞紘綖(紞,音胆,古时冠冕上用来系瑱(音天/四声,美玉)的带子;紘,系在下颌的带子;綖,音延,覆盖在帽子上的装饰物),昭其度也。藻率鞞鞛(藻率,古代便于附着圭、璋等玉器的装饰用的垫子。用皮革制成,上面画杂彩花;鞞,音饼,鞛,音甭,刀鞘上的装饰),鞶厉游缨(鞶,音盘,鞶厉,束腰的革带及其下垂部分。鞶,绅带也;一名大带。厉,大带之垂者),昭其数也。火龙黼黻(黼,音府,古代礼服上所绣的半白半黑的花纹。黼黻,绣有花纹的华美衣服),昭其文也。五色比象(五色,青、黄、赤、白、黑五色;比象,同比像,比拟),昭其物也。锡鸾和玲(玲,形容玉碰击的声音),昭其声也。三辰(日月星)旂旗(旂,音旗。有铃铛的旗子),昭其明也。夫德俭而有度,登降有数,文物以纪之,声明以发之,以临照百官,百官于是乎戒惧,而不敢易纪律。”礼乐的起源是君王要“昭德塞违”,使百官“戒惧而不敢易纪律”。我认为上述物品之繁多,而还称之为“俭”,可能是这样的意思:如果礼数单一或少数,无法反映复杂多变的重要性,而且即便有分别,也不明显;为了有显著的效果,增加繁多的种类和规定详细的要求,使得礼仪被认为是重要的。其主要作用,还是想办法使得君王纲纪的礼法根植于百官和庶民心中。其后,臧哀伯针对鲁桓公将宋国取得原属郜国的传国大鼎放进太庙继续进谏曰“今灭德立违,而置其赂器于大庙,以明示百官。百官象之,其又何诛焉?国家之败,由官邪也。官之失德,宠赂章也。郜鼎在庙,章孰甚焉!武王克商,迁九鼎于雒邑,义士犹或非之,而况将昭违乱之赂器于大庙,其若之何!”言下之意还是君王须为百官榜样,一旦“灭德立违”,而“百官象之”,那么就会出现问题。这和“君”“师”的身份是相呼应的。

希腊智者普鲁泰格拉斯有言 “人为一切事物之准则。”古代社会的制度,由开始被认为是“天帝所做”,到后来知道各种制度皆为世人所做,正是人本主义逐渐发展所产生的影响。皋陶(音高遥),是尧舜期间掌管司法的大臣,以正直闻名天下。皋陶亦被尊为中国司法的鼻祖。《尚书.皋陶篇》曰“无旷庶官(旷,空;庶官,各种官职),天工人其代之。天叙有典,敕我五典五惇(音顿)哉(少昊,颛顼,高辛,唐,虞之书,谓之五典;五惇?可能为前面的五典,使得人性惇厚)。天秩有礼,自我五礼有庸哉(五礼指公、侯、伯、子、男五等诸侯朝聘之礼,或参考古代的五种礼制。即吉礼、凶礼、军礼、宾礼、嘉礼。)。…天命有德,五服( 孔子曰: 五服,天子、诸侯、卿、大夫、士之服也。)五章哉。天讨有罪,五刑(五刑是中国古代五种刑罚之统称,在不同时期,五种刑罚的具体所指并不相同。在西汉汉文帝前,五刑指墨、劓、刖、宫、大辟;隋唐之後,五刑则指笞、杖、徒、流、死。皋陶谟中所用五刑,按时间推算意思应该是前者。)五用哉。”《孟子.见梁惠王下》曰“天降下民,作之君,作之师。”(评论, 作君容易作师难)《诗》云: “天生烝(同蒸)民,有物有则”,又云“不识不知,顺帝之则”,“帝之则”即上帝所制之礼教制度也。

“人为一切事物之准则。”古代社会的制度,由开始被认为是“天帝所做”,到后来知道各种制度皆为世人所做,正是人本主义逐渐发展所产生的影响。皋陶(音高遥),是尧舜期间掌管司法的大臣,以正直闻名天下。皋陶亦被尊为中国司法的鼻祖。《尚书.皋陶篇》曰“无旷庶官(旷,空;庶官,各种官职),天工人其代之。天叙有典,敕我五典五惇(音顿)哉(少昊,颛顼,高辛,唐,虞之书,谓之五典;五惇?可能为前面的五典,使得人性惇厚)。天秩有礼,自我五礼有庸哉(五礼指公、侯、伯、子、男五等诸侯朝聘之礼,或参考古代的五种礼制。即吉礼、凶礼、军礼、宾礼、嘉礼。)。…天命有德,五服( 孔子曰: 五服,天子、诸侯、卿、大夫、士之服也。)五章哉。天讨有罪,五刑(五刑是中国古代五种刑罚之统称,在不同时期,五种刑罚的具体所指并不相同。在西汉汉文帝前,五刑指墨、劓、刖、宫、大辟;隋唐之後,五刑则指笞、杖、徒、流、死。皋陶谟中所用五刑,按时间推算意思应该是前者。)五用哉。”《孟子.见梁惠王下》曰“天降下民,作之君,作之师。”(评论, 作君容易作师难)《诗》云: “天生烝(同蒸)民,有物有则”,又云“不识不知,顺帝之则”,“帝之则”即上帝所制之礼教制度也。

下面是个有趣的话题:和与同。《国语.郑语》史伯(早期的一位思想家)首次比较了和与同:”夫和实生物,同则不继。以他平他谓之和,故能丰长而物归之。若以同裨同,尽乃弃矣。故先王以土与金木水火杂以成百物。是以和五味以调口,刚四支(同四肢)以卫体,和六律以聪耳,正七体(人体的眼、耳、口、鼻七孔)以役心,平八索(古代典籍或八卦)以成人,建九纪(九纪,九藏也,正藏五,又有胃、旁胱、肠、胆也。纪,所以经纪性命,立纯德也)以立纯德,合十数(人有十等)以训百体,出千品,具万方,计亿事,材兆物,收经入,行姟(音该,通垓)极。故王者居九畡((音该,通垓))之田,收经入以食兆民。周训而能用之,和乐如一。夫如是,和之至也。于是乎先王聘后于异姓,求财于有方,择臣选谏工,而讲以多物,务和同也。声一无听,物一无文,味无一果,物一不讲。”如果都是同,那么就失去了生机和活力甚至“不继”;因为有和,才能“实生物。”果只有一种声音,则无论如何重复之,亦不能成音乐;如只有一种颜色,则无论如何重复之,亦不能成文采。必以其“他”济之,方能有所成。此提出“和”“同”之异,以说明礼乐及各种制度之所以须丰繁。

后来齐国的晏子也有类似的议论,《左传》 有云“齐侯至自田(田,通佃;佃,音田,古通畋,打猎),晏子侍于遄台(遄,音船;遄台,位于今山东省淄博市齐都镇小王庄南约500米处,亦名“歇马台”、“戏马台”。还传为齐国战马集结之处,又说齐威王与田忌赛马之地。)。子(梁丘据。梁丘,姓;据,名。齐国大夫)犹驰而造(造,到)焉。公曰:“唯据与我和夫。”晏子对曰: “据亦同也,焉得为和?”公曰:“ 和与同异乎?”对曰:异,和如羹焉,水火醯(音系,醋)醢(音海,鱼肉做成的酱)盐梅(梅,果实似杏而醋),以烹鱼肉,燀(音丹)之以薪,宰夫和之,齐之以味,济其不及,以泄其过。君子食之,以平其心。君臣亦然。君所谓可而有否焉,臣献其否以成其可。君所谓否而有可焉,臣献其可以去其否。是以政平而不干,民无争心。(《诗》言殷王中宗非徒身自贤明,亦有和羹之臣,臣与其君可否相济,如宰夫(厨师)之和齐羹也。此臣既敬戒其事矣,既志性和平矣。中宗裛齐大政,自上及下无怨恨之言,时民无有相争斗讼者也,言其上下悉如和羹。《乐记》云“大羹不和”。郑玄云“大羹肉湆(音器,肉汤),不调以盐菜”。桓二年传云“大羹不致”,注云:“大羹肉汁,不致五味。”和羹备五味,异於大羹也。”和羹,添加了五味调料;大羹,不放任何调料,原汁原味。《淮南子》中对大羹有独特的看法“无味而五味形焉。”即无味也是一种味道。晏(音燕)婴通过“和羹”的例子谏言国君有所为,《淮南子》是一部黄老“无为”思想为主的学说。)故诗曰:亦有和羹,既戒既平,鬷嘏(音,宗假,祭祀)无言(五言,神灵?),时靡(靡,通糜,少)有争。先王之济五味,和五声也,以平其心,成其政也。(再次举例用“声”来说明)声亦如味。一气,二体,三类,四物,五声,六律,七音,八风,九歌(一气,理解为吹奏人的气息?二体,指文、武两种舞蹈形式。一说指阴柔、阳刚两种音乐风格;三类,《诗经》中之《风》、《雅》;四物,四方出产的物品。孔颖达疏:“乐之所用,八音之器。金石丝竹,匏土革木,其物非一处能备,故杂用四方之物以成器;五声,古代音乐中的五种音阶:宫、商、角、徵、羽;六律, 律,定音器(竹管)。共有十二个,各有固定的音高和名称:黄钟.大吕.太簇.夹钟.姑洗.中吕.蕤宾.林钟.夷则.南吕.无射.应钟,合称十二律。区分开来,奇数(阳)称六律,偶数(阴)称六吕,合称律吕。古书所说的六律,通常是就阴阳各六的十二律而言;七音,古乐理以宫、商、角、徵、羽、变宫、变徵为七音;八风,古代对乐器的统称,通常为金、石、丝、竹、匏、土、革、木八种不同质材所制;九歌,泛指各种乐章),以相成也。清浊,大小,短长,疾徐,哀乐,刚柔,迟速,高下,出入,周疏,以相济也。君子听之,以平其心,心平德和,故诗曰“德音不瑕”(《诗经·豳风·狼跋》曰“狼跋其胡,载踬其尾。公孙硕肤,赤舄几几。狼踬其尾,载跋其胡。公孙硕肤,德音不瑕。”此处带有讽刺意味,《左传》引用此语应是说明正面褒奖,那么是否断章取义之嫌?)今据不然。君所谓可,据亦曰可。君所谓否,据亦曰否。若以水济水,谁能食之。若琴瑟之专一,谁能听之。同之不可也如是。”晏婴和梁丘据的关系比较有趣,两者都是齐王的爱臣,很少看到有梁丘据说晏婴的不好,梁丘据甚至有谦虚和自知之明的言语:梁丘据谓晏子曰:“吾至死不及夫子矣!”晏子曰:“婴闻之,为者常成,行者常至。婴非有异于人也,常为而不置,常行而不休而已矣。”而晏婴屡有在齐王背后说梁丘据的坏话,如著名的《晏子答梁丘据》。梁丘据死后,齐王被晏婴的一番“忠奸”之论进谏后,取消了原先厚葬梁丘据的计划。

《诗》《书》《左传》《国语》 中,言天、帝之处甚多,多指有人格之上帝。虢国太史史嚚(嚚,音吟。注意,不清楚全名是“史嚚”,还是因为是太史,所以将职位加在单一的名字“嚚”前面。)《左传》中记载此人曾预言虢的灭亡:“虢其亡乎!吾闻之: 国将兴,听于民;将亡,听于神。神,聪明正直而一者也,依人而行。虢多凉德,其何土之能得!”。《国语》云“虢国梦在庙,有神人面白毛虎执钺立于西阿(阿,音额一声,凹凸处,此处可能意为山坡)。公惧而走。神曰“无走。帝命曰:使晋袭尔门。”公拜稽首。觉,使史嚚占之。对曰:如君之言,则蓐收(蓐收,传说中掌管秋收秋藏的西方之神,左耳有蛇,乘两条龙)也,天之刑神也,天事官城。”从史嚚的回复可以看出,杂占中的“众占非一,而梦为大”,古人对梦所感知到的东西相当重视。我觉得《左传》和《国语》关于史嚚的记载略有矛盾。《国语》中的史嚚明显有“听于神”的倾向;而《左传》中此人劝阻国君不要迷信于神。又或者是《国语》中史嚚知道虢国公迷信神,为了能挽救虢国而采用君王所能接受的方式来表达?回到正题,从史嚚的回话可以看出,神也是有等级和秩序的。蓐收是神,但是他听从“帝”即最高上帝的命令。当时人们关于神仙的设想,还是赋予了神以人格,并以人格化的社会猜度和构建“神”的社会。冯友兰先生说,此正中国一般平民之宗教的信仰,盖在古而已然者。

中,言天、帝之处甚多,多指有人格之上帝。虢国太史史嚚(嚚,音吟。注意,不清楚全名是“史嚚”,还是因为是太史,所以将职位加在单一的名字“嚚”前面。)《左传》中记载此人曾预言虢的灭亡:“虢其亡乎!吾闻之: 国将兴,听于民;将亡,听于神。神,聪明正直而一者也,依人而行。虢多凉德,其何土之能得!”。《国语》云“虢国梦在庙,有神人面白毛虎执钺立于西阿(阿,音额一声,凹凸处,此处可能意为山坡)。公惧而走。神曰“无走。帝命曰:使晋袭尔门。”公拜稽首。觉,使史嚚占之。对曰:如君之言,则蓐收(蓐收,传说中掌管秋收秋藏的西方之神,左耳有蛇,乘两条龙)也,天之刑神也,天事官城。”从史嚚的回复可以看出,杂占中的“众占非一,而梦为大”,古人对梦所感知到的东西相当重视。我觉得《左传》和《国语》关于史嚚的记载略有矛盾。《国语》中的史嚚明显有“听于神”的倾向;而《左传》中此人劝阻国君不要迷信于神。又或者是《国语》中史嚚知道虢国公迷信神,为了能挽救虢国而采用君王所能接受的方式来表达?回到正题,从史嚚的回话可以看出,神也是有等级和秩序的。蓐收是神,但是他听从“帝”即最高上帝的命令。当时人们关于神仙的设想,还是赋予了神以人格,并以人格化的社会猜度和构建“神”的社会。冯友兰先生说,此正中国一般平民之宗教的信仰,盖在古而已然者。

在中国文字中,所谓天有五义:曰物质之天,即与地相对之天;曰主宰之天,即所谓皇天上帝,有人格的天、帝;曰运命之天,乃指人生中吾人无可奈何者,如孟子所谓“若夫成功则天也”之天是也;曰自然之天,乃指自然之运行,如《荀子.天论篇》所说之天是也;曰义理之天,乃谓宇宙最高之原理,如《中庸》所说“天命之为性”之天是也。《诗》《书》《左传》《国语》中所谓之天,除指物质之天外,似皆指主宰之天。《论语》中孔子所说之天,亦皆主宰之天也。

我认为中国皇帝的另一种称呼“天子”中的“天”意为“皇天上帝”,即上帝的儿子,降临到人间并为“人间之王”。有趣的是,皇帝在现实生活中并不是能呼风唤雨,千变万化且长生不老的神,遇到洪旱灾害,还是得登坛祈求。这说明皇帝不是神,但是他是“受命于天,既寿永昌(始皇玉玺所刻文字)”,所以有了一个半神半人的形象,也就符合“神”和“民”的中间人角色。在其他国家也有国王或君主以“上帝之子”自称,但是像中国连续使用这一称呼达数千年之久的,却也寥寥无几。这是什么原因呢?我粗略认为是“天”的多义性和中国近千年来未向欧洲成立严格的宗教国家两个原因。“天子”不仅是统治者,而且成为支配世界运行的神秘力量,或者“道”在民间的化身和代言人。对于这个“天”和“天之子”,随着王朝的更迭,各种宗教的此涨彼消,君王无法解释清楚,民众也无法弄明白。既然无法很难说明,那么就不要耗时伤神,继续采用先前的称呼好了,反正用起来方便,说起来似乎都能大致理解。

从以天地神鬼到阴阳五行说解释宇宙现象,虽然后者仍不免笼统婚论之讥讽,但这不失为具有开明意义的进步。《国语》范蠡(音立)曰:“天道盈而不溢,盛而不骄,劳而不矜其功。夫圣人随时以行,是谓守时。天时不作,弗为人容。人事之起,弗为之始。…惟地能包万物以为一,其事不失。生万物,容畜禽兽。然后受其名而兼其利。美恶皆成以养其生。时不至,不可强生。事不完,不可强成。…必有以知天地之恒制,乃可以有天地之成利。…因阴阳之恒,顺天地之常。柔而不屈,强而不刚。…天因人,圣人因天。人自生之,天地形之,圣人因而成之。”范蠡尝试用更为朴素的观点来解释宇宙,他的话已看不到鬼神思想的痕迹了,

《汉书.艺文志》中的六种术数为 : 天文,历谱,五行,蓍(音师,草本植物。古代多用其茎占卜)龟,杂占,刑法。天文和今日之天文类似,“天文者,序二十八宿,布五星日月,以纪吉凶之象,圣王所以参政也。《易》曰:观乎天文,以察时变。”二十八星宿,是中国古代根据黄道和天赤道附近平面划分的二十八个星区。分成二十八的由来是,中国古代的农历认为月球围绕地球公转一周需要二十八天的时间,每天月亮所经过的区域叫“宿”。黄道是地球围绕太阳公转的轨道平面,天赤道是地球赤道自转平面所延伸形成的平面。因为地球以一定角度倾斜自转,所以天赤道和黄道并不是同一个平面。古时候只有在晚上,肉眼才能观察到星星。每天晚上所能观察到星星,经过长年的日积月累,便发现了某些似乎固定的“星系图案”,于是根据按东西南北四象,将其所构成的形状比喻为青龙(东),白虎(西),玄武(北)和朱雀(南)四组,每组包括七个星宿。每组中由可以“宿名”加上“木金土日月火水”中任一字,再与一种动物相配。如角木蛟,角为青龙中第一个星宿名,木为“木金土日月火水”中一字,“蛟”为动物名。有些资料表明,一些古代文明较高的国家,如印度,巴比伦都有类似二十八星宿的划分,只是名称有差异。(评论)看来晚上睡不着的时候,观察星星是古人们共同的爱好和习惯。譬如观察和记录到某颗彗星的出现,接下来在人类社会中发生某类事情。当时的人们可能会认为两者之间有某种联系,于是下次当类似的“彗星再次出现”时,人们总是希望能从其中得到某种提前的暗示,提前做好各类准备,从而避开未知的灾祸。于是掌管和研究天文的官职就应运而生,成为“圣王所以参政也。”(参考)七政四馀是中国古代占星学系统。七政是指日、月(太阴)、金 、木、水、火、土等星曜;四余是指紫气、月孛、罗睺、计都等四虚星。七政四余断命,是以人的出生之年月日,观察七政四余等星曜,所居十二宫的庙旺,所躔二十八宿的度数,以测知人日生之吉凶。

: 天文,历谱,五行,蓍(音师,草本植物。古代多用其茎占卜)龟,杂占,刑法。天文和今日之天文类似,“天文者,序二十八宿,布五星日月,以纪吉凶之象,圣王所以参政也。《易》曰:观乎天文,以察时变。”二十八星宿,是中国古代根据黄道和天赤道附近平面划分的二十八个星区。分成二十八的由来是,中国古代的农历认为月球围绕地球公转一周需要二十八天的时间,每天月亮所经过的区域叫“宿”。黄道是地球围绕太阳公转的轨道平面,天赤道是地球赤道自转平面所延伸形成的平面。因为地球以一定角度倾斜自转,所以天赤道和黄道并不是同一个平面。古时候只有在晚上,肉眼才能观察到星星。每天晚上所能观察到星星,经过长年的日积月累,便发现了某些似乎固定的“星系图案”,于是根据按东西南北四象,将其所构成的形状比喻为青龙(东),白虎(西),玄武(北)和朱雀(南)四组,每组包括七个星宿。每组中由可以“宿名”加上“木金土日月火水”中任一字,再与一种动物相配。如角木蛟,角为青龙中第一个星宿名,木为“木金土日月火水”中一字,“蛟”为动物名。有些资料表明,一些古代文明较高的国家,如印度,巴比伦都有类似二十八星宿的划分,只是名称有差异。(评论)看来晚上睡不着的时候,观察星星是古人们共同的爱好和习惯。譬如观察和记录到某颗彗星的出现,接下来在人类社会中发生某类事情。当时的人们可能会认为两者之间有某种联系,于是下次当类似的“彗星再次出现”时,人们总是希望能从其中得到某种提前的暗示,提前做好各类准备,从而避开未知的灾祸。于是掌管和研究天文的官职就应运而生,成为“圣王所以参政也。”(参考)七政四馀是中国古代占星学系统。七政是指日、月(太阴)、金 、木、水、火、土等星曜;四余是指紫气、月孛、罗睺、计都等四虚星。七政四余断命,是以人的出生之年月日,观察七政四余等星曜,所居十二宫的庙旺,所躔二十八宿的度数,以测知人日生之吉凶。

历谱,及历法。“序四时之位,正分至之节,会日月五星之辰,以考察寒暑杀生之实。故圣王必正历数以定三统服色之制,又以探知五星日月之会。凶厄之患,吉隆之喜,其书皆出焉。此圣人知命之术也。”古代以农业社会为主,在生产力较为落后的情况下,农作物的收成与天气变化密切相关。根据积累的经验,制定一部可供农业生产参考的历法,可能是当时的首要大事之一。五行,“五常(金木水火土)之气也”(古希腊哲学也有“水火土气”之说)。五行之间,互生互克,和复杂的人类社会关系较为相似。古人们就以五行建立一个模型,来预测和评估事情的发展。这种理论需要正确的将需要评估的事情套入模型(数据代入公式),姑且不管公式是否正确,如果能“准确”确定评估事情的类型,这都比较苦难了。其中必然不乏一些牵强附会或主观主义色彩。蓍龟,“圣人之所用也”,可见其地位之高。《书》曰”女则有大疑,谋及卜筮(音是)。”《易》曰“定天下之吉凶,成天下之亹亹(音尾,缓慢流动)者,莫善于蓍龟。”“是故君子将有为也,将有行也,问焉而以言,其受命也如响。无有近远幽深,遂知未物,非天下之至精,其孰能与此?”龟是古代与龙凤麒麟并称“四大灵兽”之一,而且较其他三种更易常见。我不明白使用灼烧龟骨为什么能使古人如此深信。司马迁也是持有怀疑态度的,“河出图,洛出书。圣人则之,则灵龟负图,自河而出也。是龟龙麟凤四灵,龟居其一;托梦於元王,何其贤也!不避豫且之网,何其愚也!生既不能全身避害,死亦安能灼骨而知吉凶。古人所以设此法者,谓“兵为凶器,战为危事。”圣人得之以兴,凡夫得之以废,不可轻举矣。愚人不自谓其愚,皆自谓其智,故立卜法,假于阴阳,亦惑愚人之心,非为智也。太公曰: 蓍,朽草也;龟,枯骨也。安知圣人之智虑哉?是知神亦不能自智,圣亦不能自智。赞圣人之事者,其犹砥乎!”

“众占非一,而梦为大”,杂占,“纪百事之象,候善恶之征。《易》曰:占事知来。众占非一,而梦为大。”中国古代版本的《梦的解析》?刑法“人及六畜骨法之度数,器物之形容,以求其声气贵贱吉凶。犹律有长短,而各征其声,非有鬼神,数自然也。然形与气相首尾,亦有有其形而无其气,有其气而无其形;此精微之独异也。”这应该是类似于相面术的东西,与人的身体病症表项或心理在生理上的某种反映有关。有时间再去仔细考究一番。

《国语.楚语下》中楚昭王问观射父 (观射父,楚国大夫)说“《周书》中所讲的颛顼重用黎和实两人,使得天地不通者,是什么意思?如果不这样做,民将能登天?”颛顼是五帝中的一位贤君,黎和实相传为羲和(中国古代的太阳神)之后代。观射父回复昭王说,上古时代民神不杂,“如是则明神降之,在男曰觋(音席),在女曰巫。(即古代神秘主义的男女祭司)”。由于祭祀活动“敬而不渎”,所以“神降之嘉生;民以物享,祸灾不至,求用不匮。”而后来因为“九黎乱德”(九黎,古代长江和汉江区域的民族),民神杂糅,不可方物”。意即后来由于战争和社会动乱,使得民无法再用以前的祭祀来“敬神”,最后导致“民神同位”,“神狎民则”,“嘉生不降,无物以享。祸灾荐臻,莫尽其气。”不是普通的“民”上升到“神”的位置,而是“神”因为缺乏“民”的敬畏和侍奉,而下降为“狎”。由此可见,神被观射父赋予了人格的特征。所以颛顼任命黎和实两位祭司重新恢复了各类仪式,使得“民”与“神”再次分离,即所谓“绝地天通。”此时人有迷信而无知识,有宗教而无科学。古代的君主们更像是一位“神”和“民”的中间人,他们最大的责任在于“亿宁百神而柔和万民”,否则将会“神怒民叛”。看出晋文公“借虞伐虢(音国)”并向虞侯进谏“辅车相依,唇亡齿寒”的虞国大夫宫之奇有段关于鬼神的言论“鬼神非人实亲,惟德是依。….如是则非德,民不和,神不享矣。若晋取虞,而明德以荐馨香,神其吐乎?”这里“惟德是依”的“德”,也是要做好“神”和“民”中间人的协调能力。如果平衡被打破(无德,无能力;一味地信神或对民中各种混杂的宗教意识放任不管),那么神和民都会弃之而去。原始的神秘主义依靠于觋巫们精神上的癫狂状态,同时也使得人重新认识自身和外在的联系和关系。随着时代的推进,人们积累的自然经验越来越多,对鬼和神的迷信程度也就不如以前那样笃信和狂热了。孔子说“敬鬼神而远之”“祭如在,祭神如神在”“未能事人;焉能事鬼?”。墨子则太息(叹息)痛恨于人之不信鬼神,以致天下大乱,故竭力于“明鬼”。尽管信与不信都有相当拥趸,但至少当时的人们已经开始试图从非鬼神的角度来观察和思考了。

(观射父,楚国大夫)说“《周书》中所讲的颛顼重用黎和实两人,使得天地不通者,是什么意思?如果不这样做,民将能登天?”颛顼是五帝中的一位贤君,黎和实相传为羲和(中国古代的太阳神)之后代。观射父回复昭王说,上古时代民神不杂,“如是则明神降之,在男曰觋(音席),在女曰巫。(即古代神秘主义的男女祭司)”。由于祭祀活动“敬而不渎”,所以“神降之嘉生;民以物享,祸灾不至,求用不匮。”而后来因为“九黎乱德”(九黎,古代长江和汉江区域的民族),民神杂糅,不可方物”。意即后来由于战争和社会动乱,使得民无法再用以前的祭祀来“敬神”,最后导致“民神同位”,“神狎民则”,“嘉生不降,无物以享。祸灾荐臻,莫尽其气。”不是普通的“民”上升到“神”的位置,而是“神”因为缺乏“民”的敬畏和侍奉,而下降为“狎”。由此可见,神被观射父赋予了人格的特征。所以颛顼任命黎和实两位祭司重新恢复了各类仪式,使得“民”与“神”再次分离,即所谓“绝地天通。”此时人有迷信而无知识,有宗教而无科学。古代的君主们更像是一位“神”和“民”的中间人,他们最大的责任在于“亿宁百神而柔和万民”,否则将会“神怒民叛”。看出晋文公“借虞伐虢(音国)”并向虞侯进谏“辅车相依,唇亡齿寒”的虞国大夫宫之奇有段关于鬼神的言论“鬼神非人实亲,惟德是依。….如是则非德,民不和,神不享矣。若晋取虞,而明德以荐馨香,神其吐乎?”这里“惟德是依”的“德”,也是要做好“神”和“民”中间人的协调能力。如果平衡被打破(无德,无能力;一味地信神或对民中各种混杂的宗教意识放任不管),那么神和民都会弃之而去。原始的神秘主义依靠于觋巫们精神上的癫狂状态,同时也使得人重新认识自身和外在的联系和关系。随着时代的推进,人们积累的自然经验越来越多,对鬼和神的迷信程度也就不如以前那样笃信和狂热了。孔子说“敬鬼神而远之”“祭如在,祭神如神在”“未能事人;焉能事鬼?”。墨子则太息(叹息)痛恨于人之不信鬼神,以致天下大乱,故竭力于“明鬼”。尽管信与不信都有相当拥趸,但至少当时的人们已经开始试图从非鬼神的角度来观察和思考了。

宇宙间事物,古人多认为与人事互相影响。故古人有所谓术数之法,以种种法术,观察宇宙间可令人注意之现象(日食,彗星,地震),以预测人之祸福。东汉历史文献《汉书.艺文志》中写道“术数者,皆明堂(古代帝王的办公处所)羲和(羲氏、和氏,古代掌管天文历法的官员)史卜(史,史官;卜,(以龟骨)卜卦的祭司)之职也。史官之废久矣,(史官之废久矣,这句话我查阅很多资料,理解是:自汉武帝时太史公做《史记》后,直至相隔近百年的西汉末年,班彪认为其间扬雄、刘歆的历史记录鄙俗失真,不足以踵继《史记》,于是发奋做《汉书》,后来他的儿子班固和班超继承父志向完成了这部巨作。这句话不管是班氏父子何人所说,观点亦无分别:自武帝后史官没有写出有价值的史料。)其书既不能具,虽有其书而无其人。(根据余嘉锡先生的《古书通例》中所述周秦之文人有做文不署名的惯例,所以很多书籍的源作者无从考证)。《易》曰:苟非其人,道不虚行。春秋时,鲁有梓慎,郑有裨灶,晋有卜偃,宋有子韦。六国时,楚有甘公,魏有石申夫。汉有唐都,庶得粗粗。”这些人都是中国早期的阴阳家,预言家和天文历法学家。卜卦是不可能发现天文和历法的运行规律的,这些早期的阴阳五行家们不仅拥有非常的才智,而且他们的观察能力,总结归纳能力也是极其强大。或许是他们预料到事物发展的趋势,而无法以直接的方法达到说服信众的目的,只有以当时绝大多数人能接受的神秘色彩的“阴阳五行”之说为壳,方能达到使人信服的目的。天文历法等科学发展的同时,神秘主义的五行之说也跟着一起发扬开来。

冯友兰先生认为子学时代哲学发达的原因是 ,春秋时期的社会阶层结构开始发生了巨大的变化。采用世袭制的王侯将相们,无法长期保持利益优势,被日益崛起的具有强大的政治和经济影响力的庶人阶层所逐渐取代。这种转型是历史进步的必然,一直持续到汉朝初期方才完成。在此过渡期,由于社会结构的巨大变化,不同利益的各阶层的声音层出不穷,出现了所谓“百家争鸣”的思想时代。

,春秋时期的社会阶层结构开始发生了巨大的变化。采用世袭制的王侯将相们,无法长期保持利益优势,被日益崛起的具有强大的政治和经济影响力的庶人阶层所逐渐取代。这种转型是历史进步的必然,一直持续到汉朝初期方才完成。在此过渡期,由于社会结构的巨大变化,不同利益的各阶层的声音层出不穷,出现了所谓“百家争鸣”的思想时代。

盖上古为贵族政治,诸国有为周室所封者,有为本来固有者。国中之卿大夫亦皆公族,皆世为官;所谓庶人皆不能参与也。(庶人政治地位低下)《左传》昭七年谓“天有十日,人有十等,下所以事上,上所以共神也。故王臣公,公臣大夫,大夫臣士,士臣皂(皂,古代贱役),皂臣舆(舆,古代奴隶中的一个等级,泛指地位低下的人|就此说来,舆论乃是地位卑微之大众的言论?),舆臣隶,隶臣僚,僚臣仆,仆有台,马有圉(音“语”,养马的地方),牛有牧,以待百事。”我的理解是,王是统治阶层,公,大夫和士是中层官僚,皂是低层官僚,舆是没有政治地位的普通平民,而隶,僚可能是从事较为“卑贱”职业的平民,从语义上看,仆被列为和家畜马,牛一类,估计是私人家奴一类,或者可能是被雇佣者。算起来也只有九个层级,为什么在《左传》中说“人有十等”?经过一番查找,原来“台”是最低级的一类贱役,甚至比有生产力的牛马还不如,只被当成是某种器物。(台湾的命名是否与此有关?是否有当时对台湾未开化民族的蔑称和歧视?仅仅因为音译?)

与贵族政治相连带之经济制度,即所谓井田制度。庶民阶层无法拥有自己的土地,其生产力受到了该制度的限制。商鞅在秦国“坏井田,开阡陌”,激发了庶民们的生产积极性,以致出现“庶人之富者累巨万”。即庶民变成了大地主阶层,经济地位的提高迫使他们不得不考虑提高在政治上的话语权(吕不韦),于是上古的贵族世袭政治开始动摇,所谓“王制遂灭,僭差无度”。

在这一社会之旧制度日即崩坏之过程中,自然有倾向于守旧之人,目睹“人心不古,世风日下”,遂起而为旧制度之拥护者,孔子即此等人也。不过在旧制度未摇动之时,只其为旧之一点,便足以起人尊敬之心;若其既已动摇,则拥护之者,欲得时君世主及一般人之信从,则必说出其所以拥护之之理由,与旧制度以理论上的根据。孔子已发其端,后来儒家者流继之。儒家之贡献,即在于此。然大势所趋,社会的转型不会因儒家之拥护而终止。

冯友兰先生认为“自(汉)武帝初,立魏其武安侯(魏其侯窦婴,武安侯田蚡)为相,而隆儒矣。及仲舒对策,推明孔氏,抑黜百家,立学校之官,州郡举茂材孝廉,皆自仲舒发之。”乃是子学时代的终结。自此以后,以利禄之道,提倡儒学,而儒学又须为上定之儒学。于是“天下英雄,皆入彀中”。彀,音够,原意是使劲拉弓,比喻弓箭的射程,引申为圈套和牢笼;春秋以后,言论思想极端自由之空气于是忘矣。董仲舒是何人物?他说了什么对策,使得武帝“推明孔氏,抑黜百家”?董仲舒是西汉大儒,对《春秋》的《公羊传》有较深的研究及造诣。《公羊传》作为《春秋》三经之一,宣扬“尊王”“大一统”等思想,这些是有利于汉武帝的国内统治及对匈奴备战政策的(只有国内团结稳定,对匈奴的战争才能打下去)。董仲舒说“《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同。是以上无以持一统,法制数变(思想不统一是因为没有统一的思想可以参考);下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科,孔子之术者,皆绝其道,勿使并进,邪辟之说灭息,(为了宣扬自己的儒家思想,就把其它的称为邪辟之说,更狠的是,还要把其它的学说都绝其道和勿使进。如此狠毒!在公是弘扬孔子儒家思想,在私或许部分存在官宦之念,所以努力使自己的思想符合帝王的统治需求,借以成为主流,然后把其他思想一并灭绝之,使儒家思想一家为大,使自己的社会地位不受威胁。此等见识,乃受当时思想之局限也。)然后法纪可一,而法度可明,民知所从矣。(说到底,还是为了帮组皇帝使民从命。)”又曰“养士之大者,莫大乎太学。太学者,贤士之所美也,教化之本质也。臣愿陛下兴太学,置明师,以养天下之士”。(董氏所言,为了进一步巩固和保持长期的优势,要以儒家尺度作为庶民有才能之人晋升的标准,于是“天下英雄,皆入彀中”。)孔圣人在世之时,对其它不同思想学派都有“三人行,必有我师”的气度,怎么到了董仲舒笔下就变成“赶尽杀绝”了?难道是赵绾,王臧之死让儒家仍有恐惧之心?

对于秦始皇焚书,一般人皆以为秦朝是野蛮时代,以前学说,至此悉灭。冯友兰先生援引“第烧民间之书,不烧官府之书;第禁私相授受,可诣博士受业”故秦始皇,李斯之意,盖欲统一思想,非欲尽灭当时之学说。秦始皇所立博士,中有各家者。虽在秦朝整齐划一制度之下,思想言论,失其自由,学术发展诚受相当阻碍,然秦亡极速,不致有大影响。故在汉初,诸家之学仍盛。汉文帝,窦太后就是黄老学说的支持者。曹参以清净治国家,汲黯修黄老术,治民主清净。淮南王刘安眼延客著书,杂取各家之说。司马谈叙六家以道家为最高。贾谊明申商,晁错尝学申商刑名。(申商是申不害和商鞅两位法家代表人物)。韩安国受韩子杂说。主父偃学长短纵横术。汉文帝时的博士,就有很多各家的学者。

为什么同样是统一思想,秦始皇李斯焚书遭到失败,而汉武帝却能推行成功?冯先生认为秦始皇虽然统一六国,但是六国还有相当一部分的残余势力,国内政治极不稳定(秦始皇死后,六国纷纷复国即说明此点),虽有强秦武力胁迫,奈何思想属于精神之物无法在短时间内强压于民;至于汉武帝,经过高祖建国和其后修养生息的文景之治,国内的局面日趋平定,推行思想的统一就相对容易被接受。自此,春秋时代开始的大过渡时期是而终结;一时蓬勃之思想,亦至是而衰。

冯友兰先生认为历史有两种意义 ,其一是事物自身,即客观历史;其而是事情的记述(如各类史书),即“写的历史”。一时代有一时代之精神;一时代之哲学即其时代精神之结晶也。研究一哲学家之哲学,固须“知其人,论其世”;然研究一时代或一民族之历史,亦须知其哲学。培根说,许多人对于天然界及政治宗教,皆有记述;独历代学术之普遍状况,尚无有人叙述记录,此部分无记录,则世界历史,似之无眼之造像。(好一尊无眼之造像,如“画龙不点睛”),最能表示其人与生活之部分,反阙略矣。“人之相知,贵相知心”;研究一时代一民族,亦当知其心。各哲学之系统,皆有其特别精神,特殊面目。一时代一民族亦各有其哲学。现在哲学家所立之道理,大家未公认其为是;已往哲学家所立之道理,大家亦未工人其为非。所以研究哲学须一方面研究哲学史,以观各大哲学系统对于世界及人生所立之道理;一方面须直接观察实际的世界和人生,以期自立道理。(评论)原来以往读的历史,远看乃是一无眼之造像;现在读历史,需要特别注意。

,其一是事物自身,即客观历史;其而是事情的记述(如各类史书),即“写的历史”。一时代有一时代之精神;一时代之哲学即其时代精神之结晶也。研究一哲学家之哲学,固须“知其人,论其世”;然研究一时代或一民族之历史,亦须知其哲学。培根说,许多人对于天然界及政治宗教,皆有记述;独历代学术之普遍状况,尚无有人叙述记录,此部分无记录,则世界历史,似之无眼之造像。(好一尊无眼之造像,如“画龙不点睛”),最能表示其人与生活之部分,反阙略矣。“人之相知,贵相知心”;研究一时代一民族,亦当知其心。各哲学之系统,皆有其特别精神,特殊面目。一时代一民族亦各有其哲学。现在哲学家所立之道理,大家未公认其为是;已往哲学家所立之道理,大家亦未工人其为非。所以研究哲学须一方面研究哲学史,以观各大哲学系统对于世界及人生所立之道理;一方面须直接观察实际的世界和人生,以期自立道理。(评论)原来以往读的历史,远看乃是一无眼之造像;现在读历史,需要特别注意。

“历史”和“可写的历史”,乃截然两事。于写的历史外,超乎写的历史之上,另有历史之自身,巍然永久存在,丝毫无待吾人之知识。写的历史随乎历史之后而记述之,其好坏全在于其记述是否真实,是否与所记之实际相合。写的历史叙述一事,必须牵连叙述前后之事,然其前后之事太多不能尽叙,故必择其不能少之先行者与后起者,而叙述之(即必要的因素,而非所有的因素)。自来写的历史,皆是如此,固不必所谓的“新历史”,乃始注重因果也。不过写的历史,所叙一事之不能少的因素,在不同时代观点亦不同,并非永远都是“必不可少的”。如古文献记载战事之前,先说彗星见;叙帝王无道,即说日食之类。然此乃由于各时代史家对于一般事物之见解不同,非其写的历史之目的或方法不同也。写的历史之目的,在求与所写之实际相合,其价值亦视其能否做到此“信”字。

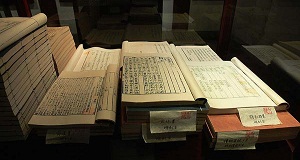

历史之活动的事情,既一往而永不再现。写的历史所凭之史料,不过亲见或身与其事者之述说,及与其事情有关之文献及遗迹,即所谓“文献”是也。此等材料因与所叙之历史直接有关,名曰“原始的史料”。其有对于一事物之正式的或非正式的记录,本为写的历史,但因其对于事物之发生或存在之时较近,后来史家,即亦引为根据,用作史料。此等史料,名曰“辅助的史料”。历史家凭借此史料,果能写出完全的“信”史与否,颇为疑问。世有史家,或为威胁,或为利诱,或因有别种特别的目的,本无意于作信史,如此之流,当然可以不论。即诚意作信史之人,其所写的历史,似亦难与历史之实际完全符合(历史是任人打扮的小姑娘。我之前一直将此语认为是贬义色彩,现在看了冯先生所提出的几点理由,颇为赞同。实在不得已之实情)。马克斯诺都说“客观的真实之于写历史者,正如康德所说物之自身之于人的知识。写的历史永不能和实际的历史相合。”此言虽或未免过当,然历史家欲作完全的信史,实有许多困难。《易.系辞》云“书不尽言,言不尽意。”《庄子》云“古之人与其不可传也死矣。然则君之所读者,古人之糟粕已夫。”言尚不能尽意,即使现在两人对面谈话,尚有不能互联了解之时,况书不能尽言(上述的必要要素,无法列出所有的要素),又况言语文字,古今不同,吾人即有极完备之史料,吾人能保吾人能完全了解之而无误乎?

历史家写信史会遇到以下三个困难。一,研究古史,即使不全靠书籍,然即金石文字,亦为“书不言尽,言不尽意”者。研究历史,惟凭古人之糟粕,而此糟粕亦非吾人所能完全了解。(完整性)二,即令吾人能完全了解古书,又有好学深思之士,心知作书者之意,然古书不可尽信。孟子云“尽信书则不如无书,吾于《武成》,取二三策而已。”历史家固可以科学方法审查史料,取其可信者,而去其不可信者,所谓对于史料加以分析工作者;或于书籍文字之外,历史家另有其他可靠的史料。然史料多属片段,不相连属,历史家分析史料之后,必继之以综合工作,取此片段的史料,运以想象之力,使连为一串。然既运用想象,即掺入主观分子,其所叙述,即难尽合于客观的历史。(可信性)三,研究自然科学,若有假设,可以实验定为真伪。而历史家对于史事之假设,则绝对不能实验。韩非子所谓“孔子墨子俱道尧舜,而取舍不同,皆自谓真尧舜。尧舜不复生,将谁能定儒墨之诚乎?”所谓“人死无对证”。(不可验证性)。(评论)我想起了凤凰卫视放过的张学良回忆录,张学良以有生之年拍摄访谈视频的方式讲述自己的经历。这种“文献”比起书籍文字更为丰富可信,但是我认为即使是当事人在时过境迁后重述旧事,亦受到其主观(或受结果影响)因素影响,碰到上述的三个困难。所以历史家只能尽心写其信史,至于史之果信与否,则不能保证也。西洋哲学史只有一个,而写的西洋哲学史,则何止百部,其中无有两个完全相同。中国哲学史亦只有一个,而写的中国哲学史,则有日渐加多之势。然此人所写,彼以为非,彼之所写,复有人以为非,古之哲学家不可复生,究竟谁能定之?若究竟无能能定,则所谓写的历史及写的哲学史,亦惟须永远重写而已。(世间无一部历史是各代可以公认的,即使有某一时期经典之作,亦需要在不同时期重新解读,否则将落入“刻舟求剑”境地。)

写的哲学史两种体裁的比较:一,叙述式的,西洋人所写之哲学史,多为叙述式的。用此方式,哲学家尽可以叙述其所见之哲学史。但其弊则读者若读此书,即不能与原来的史料相接触,易为哲学史家之见解所蔽;且对于哲学史家所叙述亦不易有明确的了解。二,选录式,中国所写此类之书几皆选录式的,如《宋元学案》,《明儒学案》,即黄梨洲所著之宋,元,明哲学史;《古文辞类纂》,《经史百家杂钞》,即姚鼐,曾国藩所著之中国文学史也。用此方法,哲学史家,文学史家选录各哲学家,各文学家之原来著作;于选录之际,选录者之主观的见解,自然亦须掺入,然读者得直接与原来史料相接触,对于其研究之哲学史和文学史,易得较明确的知识。唯用此方式,哲学史家或文学史家之所见,不易有有系统的表现,读者不易知之。(评论)譬如一道菜的制作过程,西洋人以自己操作的实际步骤仔细叙述,中国人列出已有的各类参考资料。西洋人做出来的系统性更强,可读性较好;中国人留给读者的想象和发挥空间更大。两者各有所长,各有所短。

社会组织,由简趋繁;学术由不明晰至于明晰,乃是实然的。凡当然者,可以有然有不然,实然者则不能有然有不然也。后人根据前人已有之经验,故一切较之前人,皆能取精用宏。故历史是进步的。若以为董仲舒,王阳明等所说,在以前儒家书中,已有其端,董仲舒,王阳明不过发挥引申,何能为其自己之哲学?有何新贡献之可言?(发挥引申后是自己的哲学吗?)不过即使承认此二哲学家真不过引申发挥,吾人亦不能轻视发挥引申。发挥引申即是进步。小儿长成大人;大人亦不过发挥引申小儿所潜具之官能而已。鸡卵变成鸡,鸡亦不过发挥引申鸡卵中所已有之官能而已。然岂可因此即谓小人即是大人,鸡卵即是鸡?用亚里士多德的名辞说,潜能(Potentiality)和现实(Actuality)大有区别。从潜能到现实即是进步。

如果对待“伪书”,冯先生是这样看的:从前研究中国学问者,或不知分别真书伪书,或知分别而以伪书为无价值,此亦中国哲学之所以在表面上似无进步之一原因。吾人研究哲学史,对于史料所以必须分别真伪者,以非如此不能见各时间思想之真面目也。如只为研究哲学起见,则吾人只注重某书中所说之话之本身是否不错。至于此话果系何人所说,果系何时代所有,则丝毫不关重要。某书虽伪,并不以其为伪而失其价值,如其本有价值;某书虽真,并不以其为真而有价值,如其本无价值。即就哲学史说,伪书不能代表假冒之时代之思想,而乃是其产生之时代之思想,正其产生之时代之哲学史之史料也。

哲学家必有自己之“见”,以树立其自己之系统。如只述陈言者,不可为哲学史史料。黄梨洲云“学问之道,以各人自用得著者为真,凡依门傍户,依样葫芦者,非流俗之士,则经生之业也。…以水济水,岂是学问?”(看来从明末资本主义萌芽初起之时,思想界已出现创新求真的诉求。)

(音周)邑(现山东省曲阜市南辛镇鲁源村),其先宋人也。鲁襄公二十二年而孔子生(公元前551年9曰28日)。孔子之时,周室微,而礼乐废,《诗》《书》缺。追述三代之礼,序《书传》(书,类似于收集书目的书)。上纪唐虞(唐尧和虞舜的合成)之际,下至秦缪,编次其事,曰“夏礼吾能言之,杞(杞国,夏的后裔)不足征也(杞国留下的资料匮乏不足);殷礼吾能言之,宋不足征也(宋,商的后裔。上述两句说明孔子虽然了解夏周两朝的礼,但是能找到的参考文献记录很少或者缺乏说服力)。足,则吾能征之矣(严谨的治学态度,只有证据充足的材料才会被引用)。”观殷夏所损益,曰“后虽百世可知也,以一文一质(文,文字;质朴,内在的东西。引申为外在的形式和内在的本质),周监(监,视;观察)二代,郁郁乎(茂盛的样子)文哉。吾从周。(周吸取了夏商的经验并借鉴其教训,礼已经很丰富了。孔子生活的年代之前,只有夏商周三朝,所以孔子认为周是最先进的,也是最值得学习的。如果把这个认为孔子是复古主义者,而且还希望和孔子一样“从周”就有些违背孔子本意了。本意是要借鉴历代历史的教训,而不是要过了几百上千年还要幻想回到周朝。又如刻舟求剑,孔子在剑落到河里的时候,有人在船上画了一个记号,等时间之舟行驶一段时间后,希望还从上次的记号上找到老师的宝剑。这种行为就有些呆板愚昧了。)故《书传》,《礼记》子孔氏。孔子语鲁太师:“乐其可之也,始作,翕(音希,盛)如;纵之,纯如。皦如,绎如也,以成(语,告也。大师,乐官名。时音乐废缺,故孔子教之。翕,合也。从,放也。纯,和也。皦,明也。绎,相续不绝也。成,乐之一终也。谢氏曰:“五音六律不具,不足以为乐。翕如,言其合也。五音合矣,清浊高下,如五味之相济而后和,故曰纯如。合而和矣,欲其无相夺伦,故曰皦如,然岂宫自宫而商自商乎?不相反而相连,如贯珠可也,故曰绎如也,以成)。”“吾自卫反鲁,然后乐正,《雅颂》各得其所。(为什么说卫国的乐好?)”古者《诗》三千余篇,及至孔子去其重,取可施于礼义。上采契后稷(契,后稷),中述殷周之盛。至幽厉之缺,始于衽席(衽,音任。睡觉的席子,引申为男女色欲之事。幽厉两王皆因残暴终欲留名)。故曰“关雎”之乱,以为风始,《鹿鸣》为《小雅》始,《文王》为《大雅》始,《清庙》为《颂》始。三百五篇,孔子皆弦歌之,以求合《韶》《武》《雅》《颂》之音。礼乐自此可得而述,以备王道,成六艺。孔子晚而喜《易》,序《彖(音团,四声。易经中用来解释卦意的文字)》《系》,《象》,《说卦》,《文言》。读《易》韦编三绝,曰:“假我数年,若是,我于《易》则彬彬(彬彬,形容文质兼备)矣。”孔子以《诗》《书》《礼》《乐》教,弟子盖三千焉。身通六艺者,七十有二人。(三千弟子,仅仅有七十二人通六艺,我认为一与教育的方式(弟子再教弟子,授课方式)有关,二与课程的难易程度有关。三千人,应该是学校历届的学生总数。)其于乡党,恂恂(谦虚有礼)似不能言者。其于宗庙朝廷,辩辩言,唯谨尔。朝,与上大夫言,誾誾(音吟,和悦而正直地争辩)如也;与下大夫言,侃侃如也。入公门,鞠躬如也;趋进(小步疾行而前,表示敬意的一种动作),翼如也;君召使傧(接待使者),色勃如也(脸色变得严肃恭谨);君命召,不俟(音四,等待)驾行矣。(君王一有召见,连驾行都不等待就出发。)鱼馁,肉败,割不正,不食;席不正,不坐。食于有丧者之侧,未尝饱也。是日哭,则不歌。见齐衰瞽者(齐衰,丧服;瞽,盲人),虽童子必变(脸色变化,以表示同情。我认为这点有些文大于质了,表达同情不一定非要“必”变脸色。尊重比同情更重要。没有表情也是一种尊重)。“三人行,必得我师。”“德之不修,学之不讲;闻义不能徙,不善不能改;是吾忧也。(忧自己,还是忧其他人,还是所有人?)”使人歌,善,则使复之,然后和之。子不语怪力乱神。乃因史记,作《春秋》,上至隐公,下讫哀公十四年,十二公。据鲁,亲周,故殷,运之三代,(以鲁国为记述的中心,尊封周为正统,参酌了殷商的旧制,推而上承三代的法统。),约其文辞而指博。故吴楚之君自称王,而《春秋》贬之曰“子”。践土(晋文公在践土给周朝天子修了一座行宫)之会,实召周天子,而《春秋》讳之曰“天王狩于河阳。”(孔子认为杞宋资料不足,不能参考,只有充分正确的资料才能运用;而他在《春秋》中采用“讳”的方式记录历史,是不是也会给后人带来很多困扰呢?与严谨求学相比,君王礼治更为重要吗?)推此类以绳当世。贬损之意,后有王者举而开之,《春秋》之义行,则天下乱臣贼子惧焉。孔子年七十三,以鲁哀公十六年四月已丑年(前479年4月11日)卒。

(音周)邑(现山东省曲阜市南辛镇鲁源村),其先宋人也。鲁襄公二十二年而孔子生(公元前551年9曰28日)。孔子之时,周室微,而礼乐废,《诗》《书》缺。追述三代之礼,序《书传》(书,类似于收集书目的书)。上纪唐虞(唐尧和虞舜的合成)之际,下至秦缪,编次其事,曰“夏礼吾能言之,杞(杞国,夏的后裔)不足征也(杞国留下的资料匮乏不足);殷礼吾能言之,宋不足征也(宋,商的后裔。上述两句说明孔子虽然了解夏周两朝的礼,但是能找到的参考文献记录很少或者缺乏说服力)。足,则吾能征之矣(严谨的治学态度,只有证据充足的材料才会被引用)。”观殷夏所损益,曰“后虽百世可知也,以一文一质(文,文字;质朴,内在的东西。引申为外在的形式和内在的本质),周监(监,视;观察)二代,郁郁乎(茂盛的样子)文哉。吾从周。(周吸取了夏商的经验并借鉴其教训,礼已经很丰富了。孔子生活的年代之前,只有夏商周三朝,所以孔子认为周是最先进的,也是最值得学习的。如果把这个认为孔子是复古主义者,而且还希望和孔子一样“从周”就有些违背孔子本意了。本意是要借鉴历代历史的教训,而不是要过了几百上千年还要幻想回到周朝。又如刻舟求剑,孔子在剑落到河里的时候,有人在船上画了一个记号,等时间之舟行驶一段时间后,希望还从上次的记号上找到老师的宝剑。这种行为就有些呆板愚昧了。)故《书传》,《礼记》子孔氏。孔子语鲁太师:“乐其可之也,始作,翕(音希,盛)如;纵之,纯如。皦如,绎如也,以成(语,告也。大师,乐官名。时音乐废缺,故孔子教之。翕,合也。从,放也。纯,和也。皦,明也。绎,相续不绝也。成,乐之一终也。谢氏曰:“五音六律不具,不足以为乐。翕如,言其合也。五音合矣,清浊高下,如五味之相济而后和,故曰纯如。合而和矣,欲其无相夺伦,故曰皦如,然岂宫自宫而商自商乎?不相反而相连,如贯珠可也,故曰绎如也,以成)。”“吾自卫反鲁,然后乐正,《雅颂》各得其所。(为什么说卫国的乐好?)”古者《诗》三千余篇,及至孔子去其重,取可施于礼义。上采契后稷(契,后稷),中述殷周之盛。至幽厉之缺,始于衽席(衽,音任。睡觉的席子,引申为男女色欲之事。幽厉两王皆因残暴终欲留名)。故曰“关雎”之乱,以为风始,《鹿鸣》为《小雅》始,《文王》为《大雅》始,《清庙》为《颂》始。三百五篇,孔子皆弦歌之,以求合《韶》《武》《雅》《颂》之音。礼乐自此可得而述,以备王道,成六艺。孔子晚而喜《易》,序《彖(音团,四声。易经中用来解释卦意的文字)》《系》,《象》,《说卦》,《文言》。读《易》韦编三绝,曰:“假我数年,若是,我于《易》则彬彬(彬彬,形容文质兼备)矣。”孔子以《诗》《书》《礼》《乐》教,弟子盖三千焉。身通六艺者,七十有二人。(三千弟子,仅仅有七十二人通六艺,我认为一与教育的方式(弟子再教弟子,授课方式)有关,二与课程的难易程度有关。三千人,应该是学校历届的学生总数。)其于乡党,恂恂(谦虚有礼)似不能言者。其于宗庙朝廷,辩辩言,唯谨尔。朝,与上大夫言,誾誾(音吟,和悦而正直地争辩)如也;与下大夫言,侃侃如也。入公门,鞠躬如也;趋进(小步疾行而前,表示敬意的一种动作),翼如也;君召使傧(接待使者),色勃如也(脸色变得严肃恭谨);君命召,不俟(音四,等待)驾行矣。(君王一有召见,连驾行都不等待就出发。)鱼馁,肉败,割不正,不食;席不正,不坐。食于有丧者之侧,未尝饱也。是日哭,则不歌。见齐衰瞽者(齐衰,丧服;瞽,盲人),虽童子必变(脸色变化,以表示同情。我认为这点有些文大于质了,表达同情不一定非要“必”变脸色。尊重比同情更重要。没有表情也是一种尊重)。“三人行,必得我师。”“德之不修,学之不讲;闻义不能徙,不善不能改;是吾忧也。(忧自己,还是忧其他人,还是所有人?)”使人歌,善,则使复之,然后和之。子不语怪力乱神。乃因史记,作《春秋》,上至隐公,下讫哀公十四年,十二公。据鲁,亲周,故殷,运之三代,(以鲁国为记述的中心,尊封周为正统,参酌了殷商的旧制,推而上承三代的法统。),约其文辞而指博。故吴楚之君自称王,而《春秋》贬之曰“子”。践土(晋文公在践土给周朝天子修了一座行宫)之会,实召周天子,而《春秋》讳之曰“天王狩于河阳。”(孔子认为杞宋资料不足,不能参考,只有充分正确的资料才能运用;而他在《春秋》中采用“讳”的方式记录历史,是不是也会给后人带来很多困扰呢?与严谨求学相比,君王礼治更为重要吗?)推此类以绳当世。贬损之意,后有王者举而开之,《春秋》之义行,则天下乱臣贼子惧焉。孔子年七十三,以鲁哀公十六年四月已丑年(前479年4月11日)卒。